[제23회 인권법캠프 참가 후기]

경제적 이익을 위해 부모 등에 칼을 꽂고 자신의 신념을 저버리는 이 세상에서 참 별난 사람들이 있다. 남의 일에 발 벗고 나서면서 수임료도 받지 않는다. 더 많은 사람이 인권문제에 관심 두기를 바라며 공짜 인권법캠프를 연다. 그러면서도 종일 웃는다. 이번에 내가 들은 공익인권법재단 공감의 사람에 관한 이야기이다.

염형국 변호사는 공익법에 대한 일반적인 개론을 설명하며 민주주의 국가에서 국가통치, 시장경제와 함께 한 축을 이루는 시민사회의 중요성에 관해 이야기했다. 인상적이었던 점은 사회적 자본에 대한 대한민국의 현실에 관한 이야기였다. 우리나라에서는 공익단체가 갖는 의미보다는 진위성이 먼저 조명된다며 씁쓸해하셨다. 공감의 사람들이 가지고 있는 현실과 열정, 그리고 어떤 보이지 않는, 하지만 견고한 벽이 보이는듯해 나 역시 속상했었다.

윤지영 변호사는 노동자의 권리에 관해 이야기했다. 현실의 변화가 산업에 가져온 이야기를 하면서 본인이 실제 변호했던 사례에 대해서 말해주었다. 직접적인 업무지시를 받고, 매일 감시하에 노동하면서도 근로자로 인정받지 못해 퇴직금을 지급받지 못했던 사람, 자본주의적 임금 관계에 놓여 배달 노동을 멈추지 못하는 청소년들… 바쁘게만 돌아가는 산업구조 속에 깔려버린 사람들의 이야기를 사회적 공감과 분석, 모두의 시각에서 바라보았는데 그 점이 사람에게만 온전히 초점을 맞출 수 있게 해주어 좋았다.

법은 사회적 약자의 인권을 보호하기 위해 만들어진 일종의 약속이다. 그런데도 사회적 약자만을 위한 공익법재단이 따로 존재해야 한다는 것은 우리 사회가 그만큼 사회적 약자를 배척하고 있다는 방증일 것이다. 인권법캠프 내내 나는 우리 사회의 차별과 인권문제에 대해 생각했다.

혹자에게는 ‘자세를 고쳐앉으면’ 해결될 것처럼 보이는 일도 누군가에게는 삶의 촌각을 다루는 문제가 된다. 또 삶의 촌각을 다루지 않더라도 그러한 차별을 구조화되어 점점 약자의 목을 죄어 온다. 불합리한 것은 그런 밧줄의 역할을 법이 어느 정도 도맡아 하고 있다는 것이다. 대기업의 편을 들며 실질적 노동자를 프리랜서로 선언해버리는 그러한 무자비함, 약자의 맥락을 고려하지 않은 ‘강자’의 판결에서 정의된 법. 때때로 사람들은 그런 법 앞에서 한없이 나약해지고 만다. 하지만 그 사실을 지각하고 만들어진 공감, 그리고 그런 공감의 메시지에 ‘공감’하여 인권법캠프를 듣기 위해 모여든 우리가 있기에 아직도 세상은 희망을 품고 있는지도 모른다.

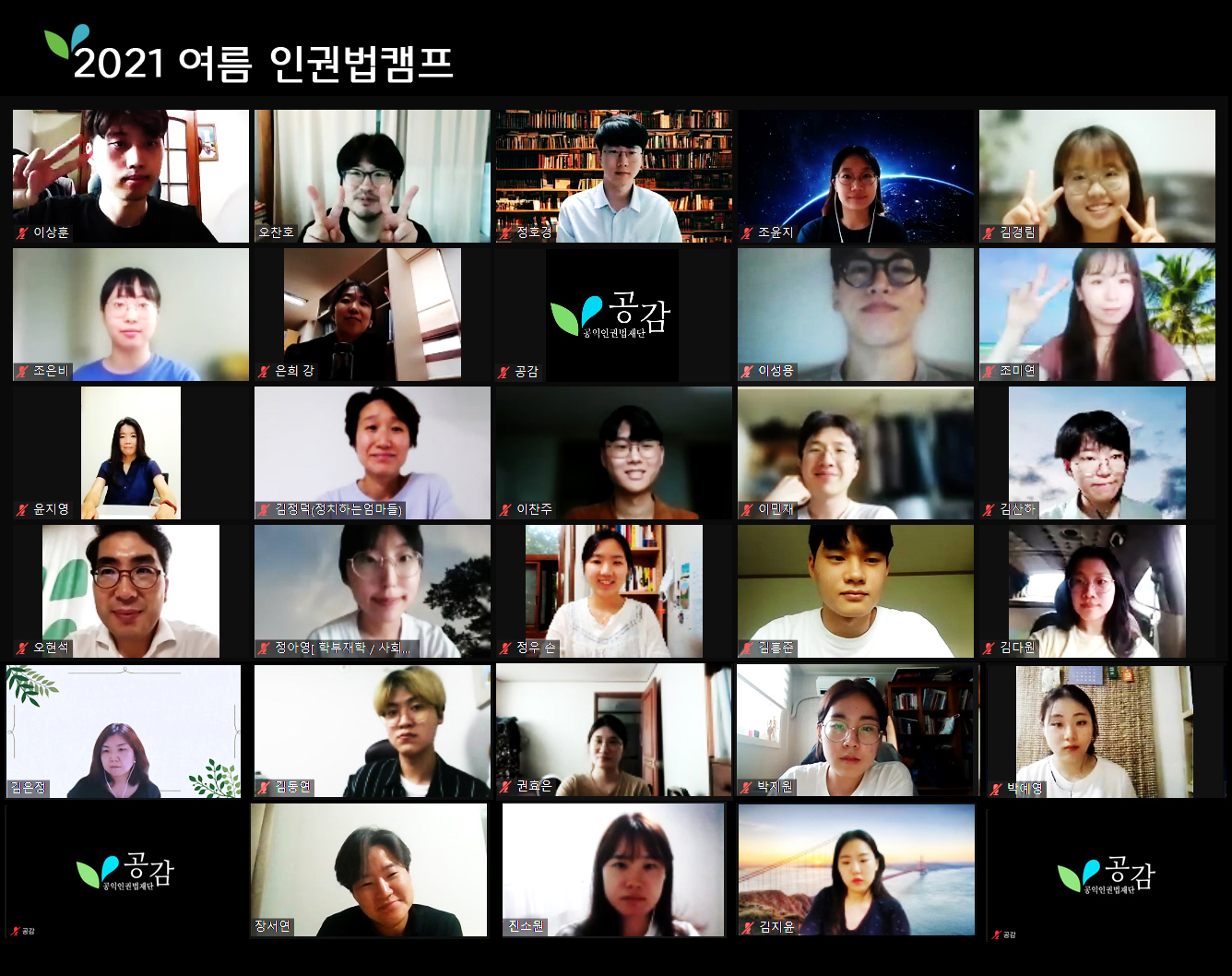

인권법캠프를 들으면서 또 한 번 놀랐던 것은 정말 다양한 사람들이 캠프에 참석했다는 것이었다. 로스쿨생, 공대생, 해외 유학생, 활동가 등 상황도 생각도 위치도 모두 다르지만, 공감의 인권문제를 듣고 행동하고 싶다는 결심, 그 하나만으로 우리는 장장 7시간 30분 동안 함께 했다. 결국, 사람이 만든 법, 그 법을 악용하는 사람들에 의해 황폐해지는 세상이, 제3의 길로의 여정을 나서려는 수많은 ‘공감’하는 사람들 덕분에 오아시스를 가지고 있는 것으로 생각한다.

‘공감 구성원과의 대화’ 시간에 황필규 변호사의 자기소개가 잊히지 않는다. 법리와 결정만 적혀있는 판결문과 달리 함께 살아 숨 쉬던 사람들, 그들의 이야기를 기억하고 설명해주었다. 그러면서 아직도 그 사람들이 정말 생생하고 당신의 원동력이 되어준다고 말했다.

사람과 함께 한다는 건, 시대와 장소를 너머 울림을 낳고 변화를 가져오고 공감을 불러일으킨다. 가해자도 피해자도 변호사도 모두 사람인 역설적인 상황, 그리고 그 안에서 꽃피는 공감과 해결. 그것이 공감에 있어서 법보다 사람이 우선인 이유다.

글_김경림(캠프참가자)